こんにちは株式会社MIRAI-LABです。

今回の記事では弊社が開催しているロボットスクールについてのご紹介をいたします。

産業用ロボットを使用した自動設備は様々な危険が潜んでおり、自動運転中にロボットと人が接触すると重大災害につながる恐れがあります。したがって人の安全を守るための様々な対策が取られていますが、その中の1つにロボットを扱う人への教育があります。

まずはなぜロボットの特別教育が必要なのかその意義から解説したいと思います。

ロボットの教示及び検査等の業務はマニピュレータの可動領域内で動力源を切らないで行うこともあり、危険を伴う作業となります。

これらの業務を実施する専任者は労働安全衛生規則で特別教育実施(教示等又は検査等の業務の2コース)が義務づけられています。また、可動範囲内の上記専任者と共同で作業する可動範囲外の作業者も特別教育が必要です。

特別教育は、労働者の安全・衛生のために行うものです。法律では、「労働安全衛生法」の第59条第3項(※1)で定められており、そこには以下のように記されています。

(※1)厚生労働省:職場のあんぜんサイト

▶労働安全衛生法:第59条第3項

この「特別の教育」が特別教育にあたります。文面にある通り、特別教育を実施するのは事業者(経営者)の義務となっており、もしこれを怠ると、労働者だけではなく事業者も罰せられることになります。業務に携わる労働者の安全を守り、労働災害を防止するものであるため、事業者の責任において実施が必要です。

産業用ロボットに関連する項目としては、第36条の第31項で「教示等の業務」(ティーチング)、第32項で「検査等の業務」(メンテナンス)が定義されています。詳しくは後述しますが、ロボットを動かす場合は第31項(教示)、ロボットを点検する場合は第32項(検査)に基づいた特別教育が必要になるわけです。

それでは教示等、検査等という業務は具体的にどんな業務のことを指すのでしょうか?

教示等の作業に関する特別教育第36条第31号から

教示等の業務とは産業用ロボットの作業範囲内で、ロボットの動作順序や位置、速度などを設定、変更、確認する作業(教示等)や、ロボットの作業範囲内でロボットを操作する機器を操作する作業を、ロボットの作業範囲外で労働者と協力して行う業務です。ただし、ロボットの駆動源を遮断して行う作業は含まれません。

ロボットを扱うすべての方に教育は必要

教示作業を行うとき,教示作業者は産業用ロボットに近づいて(可動範囲内で)行う場合が多く,このため産業用ロボットがノイズや誤操作により異常作動を起こした場合は労働災害が発生する危険性が高いです。教示作業を安全に行うには,産業用ロボットについて適正な知識と運転技能を有することが必要であることら,その労働者に対して特別教育の実施が求められます。

そして、この確認作業を行う労働者と連絡をとりながら当該産業用ロボットの可動範囲外において操作盤のスイッチを操作する労働者に対しても誤操作等により確認作業を行っている労働者に危害を及ぼすことを防止するため特別教育を義務付けています。

つまり!ロボットを扱うのであれば必ずロボットに関する特別教育を受けるべきなのです。これは作業者の安全を守るために不可欠なものといえます。

検査等の作業に関する特別教育 第36条第32号から

検査等の業務とは産業用ロボットの作業範囲内で、ロボットの検査、修理、調整などを行ったり、その結果を確認したりする作業(検査等)や、ロボットの運転中に行うことを含む作業を、ロボットの作業範囲外で労働者と協力して行う業務です。

産業用ロボットの検査等は 150 条の 5 に規定されているように、その運転を停止して行うのが原則ですが、本号は、産業用ロボットの運転中にその可動範囲内において検査等の作業を行う必要がある場合には、産業用ロボットの不意の作動、誤操作等による労働災害の発生を防止するため、当該作業を行う労働者が産業用ロボットについての適正な知識と技能を有することが必要であることから、これらの者に対して特別教育を行わなければならないとしています。

MIRAI-LABでは産業用ロボットの特別教育を事業として行っております。初めてロボットを会社で使うことになった場合や、ロボットを初めて扱う人がいいる場合に弊社の教育を受けていただくことで安全に産業用ロボットを扱うための基礎を学んでいただくことができます。

使用ロボット:DOBOT NOVA2

所在地:愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 JRゲートタワー43階

受講人数:最低1名から開催可能、定員4名

名古屋駅構内から屋外に出ることなく行くことができます。

使用ロボット:FANUC LRmate 200ID

所在地:愛知県豊田市中根町大切50-1 アスカ株式会社 豊田工場構内

受講人数:最低4名から開催、定員6名

緯線湾岸道の豊田南ICより5分のところにあります。

産業用ロボットの特別教育で実施すべき内容については、「安全衛生特別教育規程」の第18条(教示)と第19条(検査)で科目と時間が定められています。弊社では法令に定められた基準に基づきカリキュラムを構成しておりますので、受講いただいた方には特別教育修了証を発行しております。

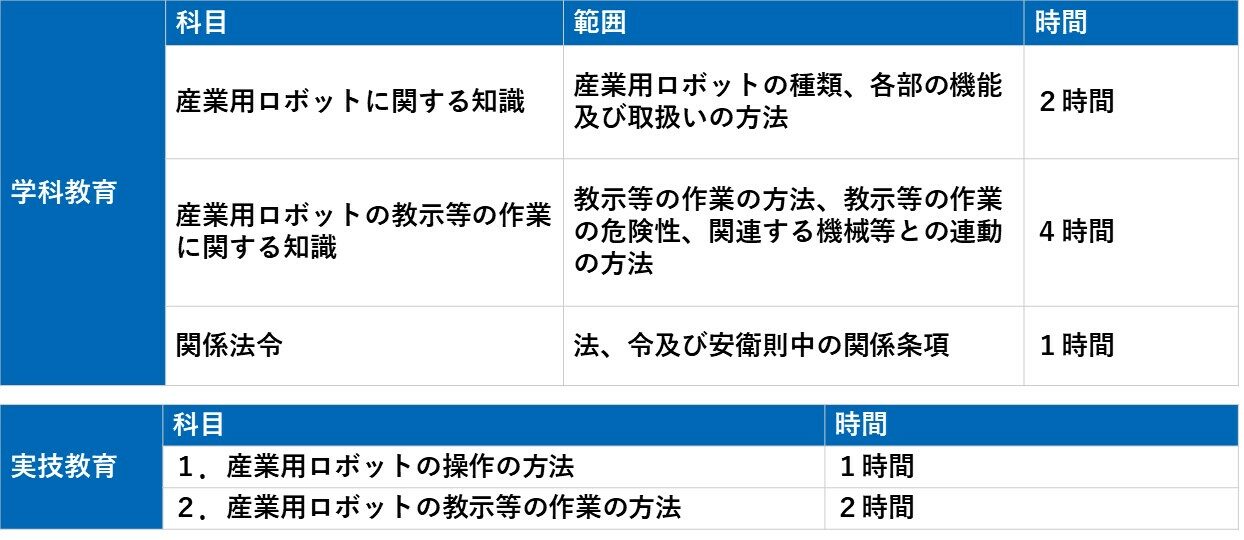

1.産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育

労働省告示 第49号 安全衛生特別教育規定 第18条

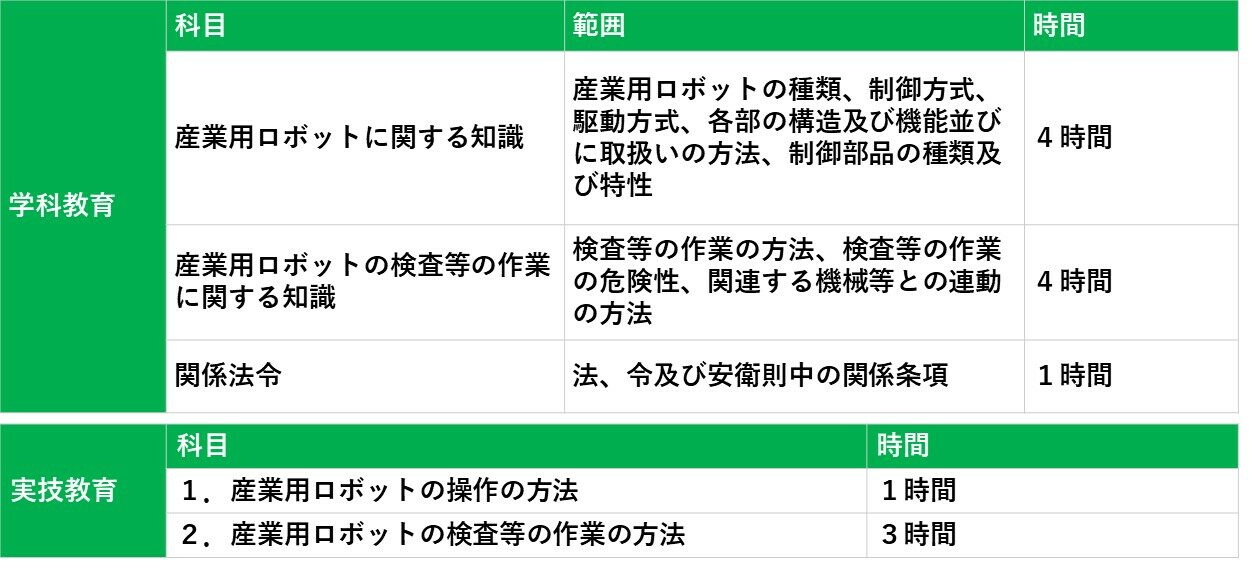

2.産業用ロボットの検査等の業務に係る特別教育

労働省告示 第49号 安全衛生特別教育規定 第19条